Спондилогенно-краниальные биомеханические нарушения у пациентов с хронической недостаточностью мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне и их остеопатическая коррекция

С.В. Новосельцев

Спондилогенно-краниальные биомеханические нарушения играют существенную роль в патогенезе хронической вертебрально-базилярной недостаточности. Учитывая особенности клиники вертебрально-базилярной недостаточности у разных возрастных групп и полиморфизм остеопатических находок, а также данные нейрофизиологических исследований, предложена принципиальная схема остеопатического лечения данной патологии. Наблюдается достоверное улучшение клинической картины вертебрально-базилярной недостаточности и гемодинамических показателей мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне после коррекции спондилогенно-краниальных биомеханических нарушений.

Вертебрально-базилярная недостаточность (ВБН) по определению ВОЗ (1971) – это “обратимое нарушение функции мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения области, питаемой позвоночными и базилярной артериями”.

Изучение новых подходов в лечении вертебрально-базилярной недостаточности актуально не только по причине чрезвычайной распространенности как среди детей, так и взрослых, но и потому, что до 30% всех инсультов и около 70% транзиторных ишемических атак (ТИА) приходятся на вертебрально-базилярный бассейн.

По локализации причины вертебрально-базилярной недостаточности могут быть как интракраниальные, так и экстракраниальные поражения сосудов (стеноз, окклюзия, тромбоз). В 65% случаев наблюдаются поражения экстракраниальных отделов позвоночных артерий (извитость, перегиб, компрессия) (Я.Ю.Попелянский, 1989; И.П.Антонов, 1975). Этиология ВБН многообразна, однако, существенную роль в развитии и поддержании этой сосудистой патологии могут играть различные биомеханические нарушения в организме.

В настоящее время в литературе недостаточно освещены связи церебральной сосудистой патологии с нарушениями биомеханики организма в целом. Наибольшие результаты в этом вопросе достигнуты при изучении связи механики шейного отдела позвоночника и нарушениями мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне (Ситель А.Б., 1998). Несмотря на это, мало изучена роль краниосакральной системы и фасций тела в формировании и поддержании хронической сосудистой недостаточности мозгового кровообращения в ВББ (Каплина С.П., 2000).

Для нас, кажется, достаточно важным попытаться осмыслить возможные причины сосудистых нарушений в ВББ в связи с нарушением биомеханического равновесия не только на уровне шейного отдела позвоночника, но главным образом краниосакральной системы, с позиций специалиста - остеопата. До настоящего времени этому аспекту патогенеза уделялось недостаточно внимания.

Эффективность мануальных лечебных приемов уже отмечена отечественными авторами (Чокашвили В.Г., 1997; Ситель А.Б., 1998; Каплина С.П., 2000; Жулев Н.М., 2001). При этом учитывается сложный характер кровообращения, в котором принимают участие, как экстра -, так и интракраниальные механизмы. Однако, несмотря на многолетний опыт мануального лечения синдрома вертебрально-базилярной недостаточности, следует отметить, что возможности данного способа лечения пока не определены в полном объеме.

Высокий удельный вес вертебрально-базилярной недостаточности (ВБН) в структуре форм расстройств мозгового кровообращения, недостаточная эффективность медикаментозного и хирургического лечения, а также недостаточное внимание к биомеханическому аспекту патогенеза вертебрально-базилярной недостаточности обуславливают актуальность совершенствования техники биомеханической коррекции ВБН с помощью методик остеопатической коррекции.

Цель исследования: улучшить эффективность лечения хронической вертебрально-базилярной недостаточности.

Задачи исследования:

- Выявить значение спондилогенно-краниальных биомеханических нарушений у больных с синдромом вертебрально-базилярной недостаточности.

- Определить лечебный алгоритм хронической вертебрально-базилярной недостаточности кровообращения у данной категории больных.

- Оценить эффективность остеопатических методик в лечении вертебрально-базилярной недостаточности.

В связи с этим было обследовано 164 пациента с ВБН. По полу распределение было следующим: женщин было 83, мужчин – 81(табл.1).

Таблица 1

Распределение обследованных пациентов по возрасту и полу

| Число Пациентов | Возраст, лет | Пол | |||

| 0 - 18 | 19 - 30 | 31 – 45 | М | Ж | |

| 164 (100%) |

93 (56,6%) |

23 (14,2%) |

48 (29,2%) |

81 (49,4%) |

83 (50,6%) |

Возраст обследованных пациентов колебался от 0 до 45 лет.

Продолжительность заболевания (верифицированный синдром вертебрально-базилярной недостаточности) составляла от 3 недель до 17 лет. Примерно треть пациентов (33%) имели синдром вертебрально-базилярной недостаточности с довольно частыми обострениями – каждые 6-7 месяцев. Эти пациенты входили в возрастную группу от 19 до 45 лет. Большинство пациентов трудоспособного возраста были представителями “сидячих” профессий (программисты, экономисты, кассиры и др.).

В процессе исследования проводили комплексное обследование больных, включающее в себя следующие методы исследования: сбор анамнеза и анализ его результатов; неврологическое обследование; мануальное тестирование кранио-сакральной, мышечно-скелетной и висцеральной систем. В комплекс инструментальных методов вошли следующие методы исследования: ультразвуковая допплерография сосудов головы и шеи; рентгенологическое исследование шейного отдела позвоночника с функциональными пробами; электроэнцефалография (выборочно); магнитно-резонансная томография в сосудистом режиме (выборочно).

По результатам Rg исследования у всех больных обнаруживались нарушения кинетики в шейных позвоночно-двигательных сегментах. На втором месте по частоте встречаемости во всех возрастных группах сглаженный шейный физиологический лордоз. Снижение высоты межпозвоночных дисков преобладало в возрастной группе от 31 до 45 лет (41,67%). Шейные ребра и аномалия Киммерле выявлены у 25% случаев первых двух групп, в третьей группе они были реже (у 16,67%). Рентгенологические изменения чаще отмечались у женщин.

По данным допплерографии наиболее часто встречалось снижение линейной скорости кровотока по правой позвоночной артерии (59,15%). Часто выявляли спазм основной артерии и снижение ЛСК по правой задней мозговой артерии. Обращает на себя внимание затруднение венозного оттока по левой яремной (54,27%) и правой позвоночной вене (64,02%). Большинство пациентов с синдромом вертебрально-базилярной недостаточности имели дисциркуляторные нарушения церебральной гемодинамики по парасимпатикотоническому типу (73,78%). Анализ полученных данных по возрасту и полу выявил следующие закономерности. Нарушения гемодинамики в бассейне a.carotis отмечены у 60% случаев среди всех возрастных групп. Снижение ЛСК по правой позвоночной артерии до 40% было в первой и второй возрастных группах (27,96% и 30,43% соответственно), в третьей группе чаще отмечалось снижение ЛСК до 50% (31,25%). Снижение ЛСК по основной артерии было максимальным во второй группе (65,22%), а повышение – в первой возрастной группе (64,52%). Практически во всех группах преобладало нарушение гемодинамики по правой задней мозговой артерии. У мужчин снижение ЛСК по правой позвоночной артерии отмечалось в 60,49%, у женщин – в 57,83% случаев. У женщин преобладало снижение ЛСК по основной артерии (37,35%), а у мужчин – повышение ЛСК (48,15%).

По данным ЭЭГ-исследования отмечалось доминирование ирритации стволовых структур головного мозга во всех возрастных группах. Разницы по полу отмечено не было. Пароксизмальная активность наиболее часто встречалась в первой возрастной группе и составила 11,83 %.

По данным МРТ-исследования изменение физиологического лордоза шейного отдела позвоночника увеличивается с возрастом. Наиболее часто эти изменения встречались во второй возрастной группе (92,31 %). В этой возрастной группе, как в наиболее работоспособной, изменение шейного физиологического лордоза может быть связано с повышенными физическими нагрузками. Дегенеративные поражения суставов, дисков и связок шейного отдела позвоночника встречаются уже в подростковом возрасте, а в целом в первой возрастной группе (0-18 лет) составляют 21,74 % случаев. С возрастом частота дегенеративных поражений шейного отдела позвоночника увеличивается и достигает 75 % случаев в возрасте от 31 до 45 лет. Грыжеобразование в шейном отделе позвоночника у пациентов с синдромом вертебрально-базилярной недостаточности встречали редко - по данным МРТ всего у 4,41 %.

Данные проведенного комплексного обследования 164 пациентов, позволили выделить следующие основные синдромы вертебрально-базилярной недостаточности:

- вестибуломозжечковый синдром – 75,38%;

- зрительные расстройства – 29,27%;

- кохлеовестибулярный – 53,05%;

- астеноневротический – 48,78%;

- цервикокраниалгия – 74,39%.

В мануальное (остеопатическое) обследование включали следующие системы: краниосакральная система (сфено-базилярный синхондроз, крестец); шейный, грудной и поясничный отделы позвоночника; тазовые кости; первые ребра и ключицы, грудобрюшная и тазовая диафрагмы; висцеральная система.

Данные обследования краниосакральной системы позволили сделать следующие выводы.

Среди краниальных дисфункций у пациентов с вертебрально-базилярной недостаточностью первое место занимает торсия сфено-базилярного синхондроза (СБС) (правосторонняя - у 44, левосторонняя – у 29 пациентов), значительно меньше встречалась латерофлексия с ротацией (правосторонняя – у 11, левосторонняя – у 25 пациентов). Интересно распределение дисфункций СБС по возрастным группам. В первой группе чаще, чем в двух других встречались правосторонняя латерофлексия с ротацией СБС (7,53%), латеральное смещение клиновидной кости вправо (13,98%). Во второй группе чаще, чем в первой и третьей встречались левосторонняя латерофлексия с ротацией СБС (17,39%), латеральное смещение клиновидной кости влево (26,09%). В третьей группе преобладала правая торсия СБС (33,33%). Вертикальные смещения клиновидной кости отмечены всего у 6 пациентов (3,65%). Практически не выявлено асинхронизма первичного дыхательного механизма (ПДМ) на уровне черепа и крестца: ритм был 6 циклов в минуту, низкой амплитуды и силы. Это можно расценить как компрессию СБС. Исследуя подвижность крестца, экстензия крестца встречалась наиболее часто (у 93 человек).

Данные мануального обследования структуральной системы (позвоночника, ребер, ключиц, тазовых костей) и диафрагм, позволяют сделать следующую оценку.

У пациентов с синдромом ВБН преобладали следующие кинетические дисфункции: дисфункция C0-C1 у 135 пациентов (82,32%), ПДС C3-C4 - у 95 (57,93%); функциональные блокады поясничных позвонков встречались у 141 пациента (85,98%); передняя ротация подвздошной кости справа выявлена у 90 (54,88%). Следует также отметить дисфункцию первого ребра слева, которая встречалась у 86 (52,44%); дисфункции грудобрюшной и тазовой диафрагм справа (у 117 пациентов – 71,34% и 85 – 51,83% соответственно).

Частота находок при остеопатической диагностике у больных разного возраста была следующей.

Для возрастной группы от 0 до 18 лет наиболее характерно поражение таких структур: C0-C1 (74,19%), C3-C4 (48,39%), поясничные ПДС (82,80%), передняя ротация правой подвздошной кости (53,76%), торсия крестца влево по левой оси (10,75%). Последняя дисфункция почти не встречалась в возрастной группе от 19 до 30 лет, но появлялась в группе от 31 до 45 лет (8,64%). Необходимо отметить дисфункции первого ребра слева и диафрагм справа, которые встречались довольно часто в первой возрастной группе.

Анализ данных остеопатического обследования в возрастной группе от 19 до 30 лет выявил следующие особенности.

В подавляющем большинстве случаев (95,65%) была дисфункция C0-C1. Однако в этой возрастной группе наблюдали увеличение частоты дисфункции ПДС C1-C2 (56,52%). Также велик удельный вес дисфункций C3-C4 и C4-C5 ПДС (78,26% и 73,91% соответственно). Почти все пациенты имели функциональные блокады поясничных ПДС (95,65%). Обращает на себя внимание увеличение частоты функциональных блокад в грудном отделе (73,91%). По сравнению с 1 и 3 возрастными группами во 2 группе преобладала передняя ротация подвздошной кости слева (у 47,83%) и задне-верхняя дисфункция лонного сочленения слева (у 17,39%). Возрастала частота торсий крестца вправо по левой оси (у 13,04%).

В возрастной группе от 31 до 45 лет также часто наблюдали дисфункцию C0-C1 (у 91,67%), зато четко прослеживалось снижение числа случаев дисфункций C1-C2, C3-C4, C4-C5, хотя дисфункция C4-C5 составляла около 50% случаев. Несомненно, и то, что функциональные дисфункции ПДС C6-C7 и C7-Th1 в этой группе существенно выше, чем в двух предыдущих (у 22,92% и 20,83% соответственно). Высока частота функциональных блокад в поясничных ПДС и правой подвздошной кости в передней ротации. Следует отметить, что с возрастом неуклонно растет частота торсий крестца вправо по левой оси (у 14,58%). Гипотетически можно предположить, что это связано с травматизацией поясничного отдела позвоночника. Дисфункция ключицы в приведении слева в 16,67% случаев встречалась только в 3 группе.

При анализе данных остеопатического тестирования висцеральной системы были получены следующие результаты.

С наибольшей частотой встречались кинетические дисфункции печени и правой почки (у 56,71% больных), с меньшей, но почти одинаковой частотой встречались кинетические дисфункции левой почки и желудка (у 21,34% и 22,56% соответственно). Данные дисфункции преобладали во всех возрастных группах. Следует, однако, отметить, что во второй и третьей возрастных группах дисфункции матки составили 21,74% и 27,08% соответственно.

Принципиально может быть предложена следующая схема остеопатического лечения синдрома вертебрально-базилярной недостаточности:

Восстановление подвижности крестца в крестцово-подвздошных суставах, L5-S1.

Устранение дисфункций тазовой, грудобрюшной диафрагм и верхней грудной апертуры.

Устранение дисфункций шейного отдела позвоночника, особенно уровней С0-С1. Уравновешивание глубоких фасций шеи.

Устранение дисфункции сфено-базилярного синхондроза, коррекция швов основания черепа (затылочно-сосцевидный шов, петро-югулярный, петро-базилярный).

Ингибиция верхнего и шейного симпатического ганглия.

Дренаж венозных синусов.

После проведенного комплексного обследования и остеопатического лечения 164 пациентов мы оценили результаты, которые представлены в табл.

Оценка эффективности применения остеопатической коррекции синдрома вертебрально-базилярной недостаточности была проведена у 164 пациентов путем расчета показателя соответствия (X2) до и после лечения по следующим параметрам: жалобы, ультразвуковая допплерография, основные синдромы ВБН, основные дисфункции СБС).

После проведенного остеопатического лечения 164 пациентов мы наблюдали достоверное уменьшение жалоб: полного исчезновения головная боли (X2=55,34; p<0,001), болей в шейном отделе позвоночника (X2=16,19; p<0,001) и ограничения подвижности в шейном отделе позвоночника (X2=10,05; p<0,001). Мы также наблюдали значительное снижение частоты головокружения с 53,05% до 5% (X2=486,037; p<0,001); нарушения сна с 48,17% до 9,15% (X2=183,16; p<0,001); расстройств внимания с 39,02% до 4,27% (X2=295,41; p<0,001); преходящих зрительных расстройств с 17,68% до 2,43% (X2=98,08; p<0,001) и других жалоб.

Таблица 2

Достоверность различий по критерию X2 до и после лечения (ультразвуковая допплерография сосудов головы и шеи)

| Значение | % до лечения | % после лечения | X2 | P | |

| Снижение ЛСК по правой ПА | До 30% | 6,71 | 100 | 87,03 | <0,001 |

| До 40% | 28,66 | 0 | |||

| До 50% | 23,78 | 0 | |||

| Снижение ЛСК по левой ПА | До 30% | 4,27 | 100 | 91,64 | <0,001 |

| До 40% | 16,46 | 0 | |||

| До 50% | 10,37 | 0 | |||

| Снижение ЛСК по ОА | 35,37 | 6,1 | 149,57 | <0,001 | |

| Повышение ЛСК по ОА | 43,29 | 1,83 | 119,11 | <0,001 | |

| Нарушение кровотока в ЗМА | Левой | 14,63 | 2,43 | 94,22 | <0,001 |

| Правой и левой | 21,95 | 0 | |||

| Правой | 22,56 | 0 | |||

| Затруднение венозного оттока по v.vertebralis | Слева | 33,54 | 0,48 | 21760,62 | <0,001 |

| Справа | 64,02 | 0,21 | |||

Таблица 3

Динамика основных синдромов вертебрально-базилярной недостаточности до и после лечения (различия достоверны по критерию X2)

| Синдром | До лечения в % | После лечения в % | Значение Χ2 | P |

| 1. Вестибуломозжечковый | 75,38 | 18,2 | 219,61 | <0,001 |

| 2. Зрительные расстройства | 29,27 | 9,15 | 44,24 | <0,001 |

| 3. Кохлеовестибулярный | 53,05 | 1,83 | 1460,24 | <0,001 |

| 4. Астеноневротический | 48,78 | 3,65 | 579,14 | <0,001 |

| 5. Цервикокраниалгия | 74,39 | 1,22 | 444,60 | <0,001 |

Рис. 1. Динамика основных синдромов ВБН до и после лечения (различия достоверны по критерию X2, p<0,001)

Таблица 4

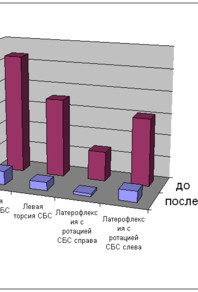

Динамика основных кинетических дисфункций сфено-базилярного синхондроза у пациентов с ВБН до и после лечения (различия достоверны по критерию X2, p<0,001)

| Параметр | До лечения | После лечения | Χ2 | P | ||||

| n | % | n | % | 575,78 | <0,001 | |||

| Правая торсия СБС | 44 | 26,8 | 5 | 3,05 | ||||

| Левая торсия СБС | 29 | 17,68 | 3 | 1,83 | ||||

| Латерофлексия с ротацией СБС справа | 11 | 6,71 | 1 | 0,61 | ||||

| Латерофлексия с ротацией СБС слева | 25 | 15,24 | 4 | 2,44 | ||||

| Нет дисфункций СБС | 3 | 1,83 | 134 | 81,71 | ||||

| Краниальный ритм ПДМ | 5 | 22 | 13,41 | 0 | 0 | 388,86 | <0,001 | |

| 6 | 70 | 42,68 | 8 | 4,88 | ||||

| 7 | 46 | 28,05 | 15 | 9,15 | ||||

| 8 | 25 | 15,24 | 139 | 84,76 | ||||

| Флексия крестца | 71 | 43,29 | 110 | 67,07 | 25,60 | <0,001 | ||

| Экстензия крестца | 93 | 56,71 | 54 | 32,93 | ||||

| Сакральный ритм ПДМ | 5 | 25 | 15,24 | 0 | 0 | 405,72 | <0,001 | |

| 6 | 67 | 40,85 | 7 | 4,27 | ||||

| 7 | 51 | 31,10 | 20 | 12,19 | ||||

| 8 | 18 | 10,98 | 137 | 83,54 | ||||

Рис. 2. Динамика основных дисфункций сфено-базилярного синхондроза у пациентов с вертебрально-базилярной недостаточностью до и после лечения (различия достоверны по критерию X2, p<0,001).

В отдаленном периоде от 1 до 3 лет мы наблюдали 84 человека. Вернулись к своей прежней профессии все. У 8 пациентов изредка наблюдались головные боли, боли в шейном отделе позвоночнике, головокружения, которые появились после повторной черепно-мозговой травмы и легко снимались после курса остеопатического лечения. Таким образом, на основании клинико-инструментальных исследований, проведенного остеопатического лечения и изучения отдаленных результатов мы пришли к следующим выводам.

Выводы

- Хроническая вертебрально-базилярная недостаточность проявляется следующими основными синдромами: вестибуломозжечковым (75,38%), цервикокраниалгии (74,39%), кохлеовестибулярным (53,05%), астеноневротическим (48,78%), зрительных расстройств (29,27%).

- Спондилогенно-краниальные биомеханические нарушения играют существенную роль в патогенезе хронической вертебрально-базилярной недостаточности.

- Для диагностики вертебрально-базилярной недостаточности необходимо комплексное обследование, включающее в себя: клинический неврологический осмотр, остеопатическое обследование, ультразвуковая допплерография сосудов головы и шеи, рентгенологическое исследование шейного отдела позвоночника, магнитно-резонансная ангиография, электроэнцефалографическое исследование.

- Наблюдается достоверное улучшение клинической картины вертебрально-базилярной недостаточности и гемодинамических показателей мозговогокровообращения в вертебрально-базилярном бассейне после восстановления спондилогенно-краниальных биомеханических нарушений. Наибольший эффект (98,45 %) мануального (остеопатического) лечения был достигнут при лечении цервикокраниалгий, астеноневротического и кохлеовестибулярного синдромов вертебрально-базилярной недостаточности. Положительная неврологическая и допплерографическая динамика в лечении вестибуломозжечкового синдрома и синдрома зрительных растройств была достигнута в 73,58 %.

Практические рекомендации

- Больным с синдромом хронической вертебрально-базилярной недостаточности необходимо проведение остеопатической диагностики, в первую очередь, краниосакральной системы.

- Результаты исследования позволяют рекомендовать включение мягких остеопатических методик в комплекс лечебных мероприятий при хронической недостаточности кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне.

- Для объективизации остеопатического лечения пациентов с вертебрально-базилярной недостаточностью показано использование ультразвуковой допплерографии.

Литература:

- Антонов И.П. Вертебро-базилярная недостаточность // Актуальные вопросы неврологии и нейрохирургии.- Минск, 1975. - С. 5-14

- Верещагин Н.В. Клиника вертеброгенных поражений позвоночной артерии // Патология вертебрально-базилярной системы и нарушения мозгового кровообращения. - М., 1980. - С. 214.

- Жулев Н.М., Кандыба Д.В., Жулев С.Н. Синдром позвоночной артерии: Руководство для врачей. - СПб.: Б.И., 2001. - 223с.

- Каплина С.П. Патогенетическое обоснование краниовертебральной терапии у детей с нейропатологическими синдромами: Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. Иркутск: 14.00.16 / Вост. - Сиб. науч. центр-Иркутск, 2000. – 26 с.

- Новосельцев С.В. Возможности остеопатической коррекции синдрома вертебрально-базилярной недостаточности у детей // Материалы VII- ой итоговой открытой конференции молодых ученых и студентов. – Киров: КГМА, 2001. - С. 132.

- Новосельцев С.В. Спондилогенно-краниальная недостаточность мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне и ее коррекция: Автореф. дисс. канд. мед. наук. – Санкт-Петербург, СПбГМУ им. И.П. Павлова. – 2004. – 16 с.

- Новосельцев С.В. Введение в остеопатию. Краниодиагностика и техники коррекции. – СПб: ООО “Издательство ФОЛИАНТ”, 2007. – 344 с.

- Новосельцев С.В. Вертебрально-базилярная недостаточность. Возможности мануальной диагностики и терапии. – СПб: ООО “Издательство ФОЛИАНТ”, 2007. – 208 с.

- Попелянский Я.Ю. Синдром позвоночной артерии // Болезни периферической нервной системы.- М., 1989. - С. 315.

- Ратнер А.Ю. Шейная мигрень (клиника, диагностика, лечение). Казань, 1965. - С. 25-42.

- Ратнер А.Ю. Неврология новорожденных. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1995. - 367с.

- Скоромец А.А., Новосельцев С.В. Хлыстовая травма. Механизмы возникновения и возможности остеопатической коррекции // Мануальная терапия, № 3 (7), 2002. - С. 16-20.

- Скоромец А.А., Скоромец Т.А. Пароксизмальные нарушения кровообращения в позвоночных артериях // Неврологический вестник, - 1993. - вып. 1-2.- С. 31-34.

- Чокашвили В.Г. Диагностика и лечение кранио-вертебральной патологии: Руководство для врачей - СПб.: Б.И., 1997. - 107 с.

Шмидт Е.В. Сосудистые заболевания нервной системы: Новые методы диагностики в неврологии. - М.: Медицина, 1975.- 492 с.

Три реальные причины выбрать нас

У нас нет общих программ

С каждым пациентом мы работаем персонально, помогая решать именно его проблемы, учитывая именно его, и только его потребности и пожелания.

Комплексность

Мы не лечим спину или суставы - мы лечим пациента. Мы рационально сочетаем остеопатическое лечение с гомеопатией, психотерапией.

Гарантии

Если мы беремся за лечение - мы гарантируем результат. Для этого мы занимаемся научной работой и регулярно проходим курсы специализации.